創立者・指揮者・作曲家 小船幸次郎 (故人)

小船幸次郎は、1907(明治40)年4月4日、横浜に生まれ、本名幸太郎といった。父は演芸場を経営、小学校時代は水彩画や野球に熱中したが、県立横浜一中(現希望ヶ丘高)に上がる頃からハーモニカに興味を示し、近所の友達とカスタネット、木琴、トライアングルなどでアンサンブルを結成、15歳の頃より指揮法を独学、16歳の時に父が亡くなり、1925年中学卒業後は進学せずに日本楽器に入社、勤務の傍ら作曲も始め、1927(昭和2)年からピアノ調律師・浅野六之輔に指導を受けた。1928年混声四部合唱「ほめたたへよ、主のめぐみ」を作詞・作曲し、グループ「ロビン」を率いて指路教会で指揮した。1929年童謡「つみきのおふね」「あさ」が出版された。同年より、当時横浜に古い伝統と高い技術と進歩性をもって名高かった横浜マンドリン倶楽部で指揮を始めたが、ベートーベンの交響曲(第1,第2,第3)、ピアノ協奏曲1番、ドヴォルザークの「新世界」、後に自作の「交響曲第1番」などマンドリン合奏の限界を超えるような曲をレパートリーに取り入れるに従い管弦楽団の結成を考え、1932(昭和7)年(25歳)、八十島外衛、田辺茂、高橋鉄太郎らと退団し、12月に横浜交響楽団を創立した。新交響楽団(略称「新響」、現NHK交響楽団)の発足からわずか5年後である。

小船幸次郎は、1907(明治40)年4月4日、横浜に生まれ、本名幸太郎といった。父は演芸場を経営、小学校時代は水彩画や野球に熱中したが、県立横浜一中(現希望ヶ丘高)に上がる頃からハーモニカに興味を示し、近所の友達とカスタネット、木琴、トライアングルなどでアンサンブルを結成、15歳の頃より指揮法を独学、16歳の時に父が亡くなり、1925年中学卒業後は進学せずに日本楽器に入社、勤務の傍ら作曲も始め、1927(昭和2)年からピアノ調律師・浅野六之輔に指導を受けた。1928年混声四部合唱「ほめたたへよ、主のめぐみ」を作詞・作曲し、グループ「ロビン」を率いて指路教会で指揮した。1929年童謡「つみきのおふね」「あさ」が出版された。同年より、当時横浜に古い伝統と高い技術と進歩性をもって名高かった横浜マンドリン倶楽部で指揮を始めたが、ベートーベンの交響曲(第1,第2,第3)、ピアノ協奏曲1番、ドヴォルザークの「新世界」、後に自作の「交響曲第1番」などマンドリン合奏の限界を超えるような曲をレパートリーに取り入れるに従い管弦楽団の結成を考え、1932(昭和7)年(25歳)、八十島外衛、田辺茂、高橋鉄太郎らと退団し、12月に横浜交響楽団を創立した。新交響楽団(略称「新響」、現NHK交響楽団)の発足からわずか5年後である。

1936(昭和11)年29歳、日本現代作曲家連盟に加入、ロシアの作曲家アレクサンドル・チェレプニン(1899~1977)から作曲を学ぶ(チェレプニンの編纂した楽譜集「チェレプニン・コレクション」には6つの自作曲が取り上げられている)。

1936(昭和11)年29歳、日本現代作曲家連盟に加入、ロシアの作曲家アレクサンドル・チェレプニン(1899~1977)から作曲を学ぶ(チェレプニンの編纂した楽譜集「チェレプニン・コレクション」には6つの自作曲が取り上げられている)。

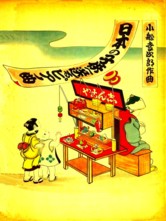

- 日本の子供へ送るピアノ曲(左写真、表紙と中の絵は小船自身の筆によるもので、この楽譜だけがカラーで出版された)

- 三つのインヴェンション

- ピアノ独奏のための随想曲第一&第二

- ピアノ・インヴェンション

- 弦楽四重奏曲第一

- ギターのためのソネチネ

続いて、1939(昭和14)年32歳、にはワルシャワの第17回国際現代音楽協会(ISCM)主催の第17回国際音楽祭に「弦楽四重奏曲第1番」が入選した。

同年、日伊学会の推薦によってイタリア外務省の中亜極東協会に音楽使節として迎えられ、ローマのサンタ・チェチリア音楽学校指揮完成科に1年間留学し。ベルナルディーノ・モリナーリから指揮の指導を受けた。

さらに

ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団(ポーランド)、

ヘルシンキ放送管弦楽団(現在のフィンランド放送交響楽団、フィンランド)

を指揮し、現代日本音楽の夕」を開催、

- 日本狂詩曲(伊福部昭)

- 機織唄による変奏曲(平尾貴四男)

- パストラール(松平頼則)

- 古代に寄す(清瀬保二)

- 交響的舞曲(須賀田礒太郎)

- 提琴奏鳴曲(箕作秋吉)

- 祭の頃(小船幸次郎)

2007年小船幸次郎の生誕100年を祝して フィンランド放送交響楽団から色紙を2枚贈られた。首席指揮者サカリ・オラモ氏を始め幹部の方々のサインである。日本語は団員の奥様である日本人の方が書いて下さった。

またヘルシンキ滞在中には、シベリウスに招待されヤルヴエンパの山荘(アイノラ荘)を訪れ、歓待された。演奏会の模様はヘルシンキ放送によって全国に流れ、放送終了後小船幸次郎のもとにシベリウスからお祝いの電話が届けられた。

帰国後は、11月新交響楽団(現NHK交響楽団)を指揮して「イタリア音楽の夕」を開催した。皇紀二千六百年奉祝記念演奏会の指揮も務めた。その後松竹交響楽団をはじめとするプロ・オーケストラや東京放送合唱団の指揮をし、戦争末期の1943(昭和18)年36歳、12月には満州国の新京交響楽団の指揮者に迎えられ3ヶ月(第14,

15, 16回定期演奏会)演奏したほか、舞踊曲「桃源の夢」、行進曲「撫順」、「西安」を作曲した。同年NHKラジオ放送の「幼児の時間」で「幼児のための小組曲<おもちゃ箱>」を発表した。

帰国後は、11月新交響楽団(現NHK交響楽団)を指揮して「イタリア音楽の夕」を開催した。皇紀二千六百年奉祝記念演奏会の指揮も務めた。その後松竹交響楽団をはじめとするプロ・オーケストラや東京放送合唱団の指揮をし、戦争末期の1943(昭和18)年36歳、12月には満州国の新京交響楽団の指揮者に迎えられ3ヶ月(第14,

15, 16回定期演奏会)演奏したほか、舞踊曲「桃源の夢」、行進曲「撫順」、「西安」を作曲した。同年NHKラジオ放送の「幼児の時間」で「幼児のための小組曲<おもちゃ箱>」を発表した。

戦後は1946(昭和21)年、清瀬保二、松平頼則、早坂文雄、荻原利次、渡邊浦人、石田一郎、塚谷晃弘らと新作曲派協会を結成、1947(昭和22)年の演奏会で「バスーンのためのカプリチオ」を発表するも後に脱退した。

また横浜詩人倶楽部とのコラボレーションとして組詩曲「横浜1947年」を発表し、開国100年祭に横浜交響楽団で演奏された。1948(昭和23)年から1953(昭和28)年までは東京放送合唱団、名古屋放送合唱団の常任指揮者を務めた。

1954(昭和29)年、神奈川県立音楽堂が開館されると、アマチュア・オーケストラのあり方を世に問うべく、横浜交響楽団の定期演奏会を毎月開催に踏み切った。

1954(昭和29)年開国百年記念祭祝賀音楽会で自作曲「組詩曲<横浜1947年>」を演奏した。

1953(昭和28)年(46歳)神奈川文化賞、1966(昭和41)年(59歳)横浜文化賞、1978(昭和53)年(71歳)文化庁表彰、1979(昭和54)年(72歳)警察功労賞、勲五等双旭日賞を受けた。

横響のフィリピン演奏旅行後、健康を害し、1982(昭和57)年2月17日、心不全のため死去、76歳だった。

作品一覧

日本シベリウス協会会報 "FINLANDIA(2019 Spring)" に

小船幸次郎が特集されました

小船幸次郎 昭和46年12月22日第九演奏会後のスピーチ

音声のみYouTubeはこちら